#16 : Une question d'ordre de grandeur

Entre -4% et -7% : c’est la dernière estimation de l’impact de la crise du Covid sur les émissions de CO2 en 2020, selon des travaux publiés cette semaine dans la revue Nature, menés notamment par la climatologue Corinne Le Quéré (présidente du Haut Conseil pour le Climat). Ils font suite aux calculs de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui table sur une baisse d’environ 8%.

Qu’en penser ? Ce numéro vise à apporter un éclairage sous forme de questions-réponses, en élargissant ensuite le propos aux objectifs climatiques.

A la fin de ce numéro, vous saurez notamment :

où se situe 2020 dans l’histoire des émissions annuelles

quelle métaphore permet d’expliquer facilement pourquoi baisse des émissions ne veut pas dire baisse du réchauffement

où en sont les Etats et en particulier la France dans leur trajectoire climatique

quels sont les ordres de grandeur à avoir en tête

pourquoi on peut considérer que les implications des objectifs climatiques sont encore taboues

quoi répondre à ceux qui brandissent le spectre d’un « totalitarisme vert »

en quoi la stratégie de la France sur le climat révèle un certain déni

C’est parti.

***

-4% à -7% seulement : pourquoi une ampleur aussi limitée, alors que l’économie tourne fortement au ralenti ?

Certes, le trafic aérien s’est effondré, de même que la circulation automobile, entre autres. Mais la population mondiale a toujours besoin de se chauffer et de s’éclairer ; et l’industrie (en premier lieu s’agissant de l’acier et du ciment, mais aussi du plastique par exemple) est loin de s’être entièrement arrêtée, même si elle a ralenti.

Pourquoi entend-on parler aussi d’autres estimations indiquant de plus fortes baisses ?

Des chiffres plus spectaculaires ont été mis en avant. Il ne faut pas s’y tromper : ceux-ci se concentrent souvent sur les seuls mois de confinement. Or c’est bien les estimations de baisse annuelle, sur toute l’année 2020, qu’il faut regarder en priorité.

Est-ce inédit ?

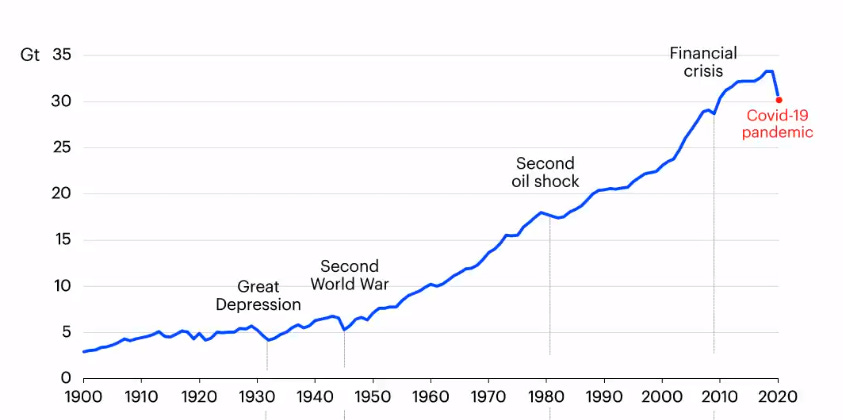

Oui. D’après les estimations, 2020 marquera la plus forte baisse annuelle de l’histoire, ou du moins de celles observées depuis l’ère industrielle. Comme le montre le graphe ci-dessous (source AIE), cette baisse des émissions sera plus forte que toutes les baisses connues lors des événements du XXe siècle (guerres mondiales, Grande Dépression, etc.) et sera 6 fois plus forte que la baisse de 2008-2009.

Cette baisse inattendue et inédite nous laisse-t-elle un peu plus de marge sur nos objectifs climatiques ?

Non. Les chiffres sont parlants : il faudrait diminuer les émissions (tous gaz à effet de serre confondus) de 4% par an pour rester sous les 2°C, et de 7,6% par an pour limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Autrement dit, il faudrait chaque année une baisse équivalente à celle de 2020 pour être dans les clous de l’objectif 1,5 °C si l’on considère l’estimation de l’AIE, ou pour être dans les clous de l’objectif 2°C si l’on considère la fourchette basse de l’étude parue dans Nature.

Cette baisse ne permettra-t-elle pas, tout de même, d’arrêter momentanément la progression du réchauffement ?

Non plus. Les émissions baissent mais le réchauffement continue et va continuer.

D’abord, il faut rappeler que l’évolution climatique future possède une inertie considérable. « Ce qui va se passer dans les vingt ans qui viennent est déjà totalement déterminé par les émissions qui ont eu lieu jusqu’à maintenant », souligne le spécialiste Jean-Marc Jancovici. « Dit autrement, la baisse des émissions qu’il faut déclencher à partir de maintenant ne fera la différence que pour ce qui se passe dans plus de vingt ans ». Pour les deux décennies qui viennent, le menu est déjà en partie connu : « Comme les émissions ont fortement augmenté sur les vingt dernières années, il est donc malheureusement certain que les épisodes de l’été dernier ne sont qu’un apéritif à côté de ce qui va advenir dans les vingt ans qui viennent » (et ce sans attendre vingt ans, comme l’ont montré les mega-feux australiens de cet hiver).

Surtout, même si on peut bien parler de baisse par rapport à 2019, il y a toujours des émissions de CO2 en 2020, qui restent importantes. L’image ci-dessous, réalisée par l’AIE, est parlante. Si 2020 sera l’année la plus faible de la décennie en termes d’émissions de CO2, elle restera tout de même au-dessus de chacune des années précédentes, 2010 comprise.

La métaphore de la baignoire, représentée par l’image ci-dessous (issue du site du « Météo France britannique ») permet de mieux comprendre le phénomène. Il faut se représenter l'atmosphère comme une baignoire que l'on remplit de CO2 : cette année, le monde a baissé de 8% le débit du robinet, mais celui-ci continue tout de même de couler.

Il faut en effet comprendre que tout ce qui est émis l'est définitivement à nos échelles de temps. Il faut par exemple une centaine d'années pour que la moitié d'une quantité de CO2 quitte l'atmosphère (…en outre, elle ne cesse alors pas d'avoir un impact environnemental, puisque le CO2 absorbé par les océans acidifie l'eau, affectant ainsi la biodiversité marine et la capacité des océans à absorber le carbone).

Quelle est la trajectoire réellement estimée à l’heure actuelle ?

Les plans définis publiquement par chaque pays dans le cadre de l'Accord de Paris mènent à un réchauffement supérieur à 3°C d’ici à 2100, soit nettement au-dessus des objectifs, relève l’économiste Gaël Giraud.

Qui plus est, ce chiffre suppose que l’ensemble des pays signataires respectent leurs promesses, ce qui est déjà un immense défi sachant que les engagements sont non-contraignants. La France, pourtant parmi les bons élèves sur le plan du climat, n’est par exemple pas du tout alignée sur la trajectoire qu’elle s’est fixée. « Sur la période 2015-2018, la baisse des émissions réelles a été quasiment deux fois inférieure à son objectif » indique le Haut conseil pour le Climat dans son rapport de 2019.

Pour compliquer encore l’équation, Gaël Giraud explique qu’un grand nombre de plans nationaux ont été déterminés « de façon fantaisiste. Celui de la Chine, par exemple, a été construit avec un modèle dans lequel il n’y a jamais de chômage et jamais de dette, ni publique ni privée ».

Autrement dit, le chiffre de 3°C, qui provoquerait déjà des effets dévastateurs et potentiellement incontrôlables, est probablement encore bien optimiste.

Une question d’ordre de grandeur

Pour prendre la mesure de ce que les objectifs climatiques signifient, il faut d’abord comprendre que les baisses d’émissions nécessaires chaque année ont toujours pour référentiel de comparaison l’année précédente. Rester sous les 1.5 degrés implique donc d’atteindre -7% en 2021 par rapport à 2020, puis -7% en 2022 par rapport à 2021, et ainsi de suite - soit, dans l’absolu, des émissions de CO2 drastiquement plus faibles chaque année par rapport à 2020 (pourtant inédite en termes de ralentissement économique).

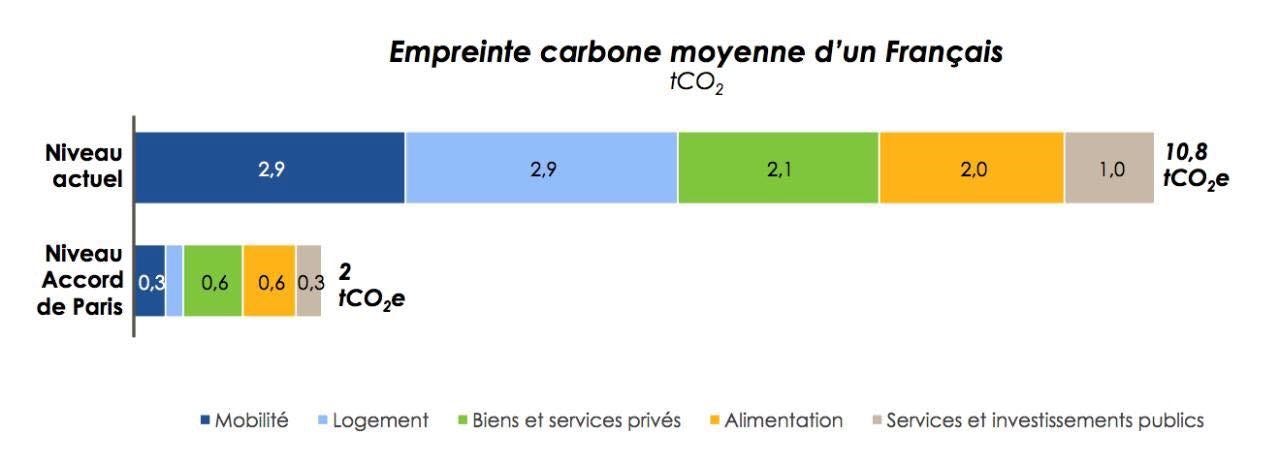

En se focalisant sur la France, l’image ci-dessous, réalisée par le cabinet Carbone 4, est parlante pour mesurer le fossé entre l’empreinte carbone moyenne d’un Français aujourd’hui et le niveau qu’elle est censée atteindre d’ici 2050 pour rester dans les clous des 2 degrés visés par l’Accord de Paris.

Les implications des objectifs climatiques restent encore (trop) peu pensées

François-Marie Bréon, climatologue et co-auteur du cinquième rapport du GIEC, avait été auditionné sur le sujet à l’Assemblée Nationale en juillet 2019. Son discours était sans langue de bois :

«Je pense que l’immense majorité des gens ne se rend pas compte de ce que veut dire aller à la neutralité carbone, voire diminuer par 4 nos émissions. Cela demande une modification absolument considérable de nos sociétés et nous n’y sommes très clairement pas prêts. Il y a eu un débat récemment (l’amendement Ruffin/Batho sur la loi mobilité) sur l’interdiction ou non des déplacements en avion au sein de la métropole. On ne devrait même pas se poser la question : il est évident que dans une France qui aura divisé ses émissions de gaz à effet de serre par 4, il n’y aura plus d’avion – on ne peut pas y arriver si on conserve le transport aérien. De nombreuses questions de ce type se posent. Le fait qu’il y ait encore ce genre de débats montre bien que l’on n’a pas réalisé ce que veut dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. »

Ici, l’avion a été pris en exemple car il est un symbole emblématique des résistances à l’œuvre. Pour autant, soyons clairs : atteindre l’objectif de l’Accord de Paris ne se fera pas en se contentant d’appliquer des contraintes sur l’aérien. Rester sous les 2° implique de limiter les vols aériens ET de décarboner les énergies ET d’effectuer l’ensemble des autres efforts décrits à maintes reprises (par le Haut conseil pour le climat, par le think tank The Shift Project, etc.).

Quand on entend parler de « dictature verte »

« Partisans d’une dictature écologique », « khmers verts », etc. : les anathèmes pleuvent fréquemment sur des spécialistes qui ne cherchent pourtant qu’à montrer une réalité scientifique, aussi déplaisante soit-elle.

Une étude réalisée l’an dernier par le cabinet spécialisé B&L Evolution avait fait particulièrement réagir à sa sortie. Elle présentait un exemple de mesures nécessaires pour que la France respecte la trajectoire des 1,5°C. Sa publication avait hérissé un grand nombre de personnalités, inquiets d’y voir des velléités de « totalitarisme vert ».

J’avais pris la défense de cette étude sur Twitter pour souligner un quiproquo qui me semble symptomatique :

Oui, les résultats de cette étude étaient objectivement choquants. Mais plutôt que d’en tirer des conclusions sur l’immense marche qui nous attend, beaucoup ont préféré …attaquer les auteurs de l’étude elle-même - pourtant spécialistes, eux, des enjeux d’énergie-climat.

Cette réaction épidermique est typique des débats actuels et surtout futurs sur les arbitrages à effectuer sur la question climatique. Rappelons du reste que les scientifiques ne sont pas là pour arbitrer - et ne prétendent pas le faire ; d’où leurs appels répétés aux politiques pour arbitrer sur les choix de société…à condition que ce soit en connaissance de cause.

Extrait de l’audition de François-Marie Bréon à l’Assemblée Nationale en juillet 2019 : « le GIEC ne dit pas que c’est ce qu’il faut faire [dans l’absolu], mais que si l’on veut limiter à 2° la hausse des températures, c’est ce qu’il faut faire. Le GIEC n’est pas prescriptif sur le point de savoir s’il est plus important de garantir le niveau de vie ou de limiter le changement climatique. Ce n’est pas une question scientifique mais politique. Les États se sont mis d’accord sur un objectif qui est de limiter le changement climatique à +2°. C’est une décision politique. Le GIEC explique ensuite ce qu’il faut faire pour atteindre cet objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. »

Le tabou des 1,5°C

En pratique, plutôt que de critiquer le plan de bataille nécessaire pour respecter les 1.5°, la question de fond à se poser est plutôt de savoir si les 1.5° sont encore atteignables. Or pour beaucoup de spécialistes, la réponse est non.

« Toutes les simulations dépassent les 1,5°C de hausse, même avec des baisses drastiques d'émissions. L'objectif "politique" de 1,5°C est en pratique devenu physiquement impossible à tenir » estime par exemple Jean-Marc Jancovici.

Problème : c’est encore tabou. Peu de spécialistes osent le dire fortement et publiquement, de peur d’apparaître comme pessimistes. Beaucoup préfèrent parler d’un « défi colossal », « très difficile », parfois d’« improbable mais pas impossible ».

En réalité l’objectif des 2°C est lui-même déjà fortement en péril, comme expliqué plus haut lorsque l’on fait la somme des promesses des Etats pour respecter l’accord de Paris.

Le véritable enjeu, plus encore que les 1,5°C, est donc désormais d’éviter au maximum les dépassements au-dessus de 2°C et plus vraisemblablement 3°C - en sachant qu’il n’est aucunement garanti qu’en cas d’atteinte du seuil des 2°C, des boucles de rétroaction incontrôlables ne se soient pas déclenchées… - et, en parallèle, de renforcer le volet “adaptation” des politiques climatiques.

La stratégie française contre le réchauffement est-elle crédible ?

La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) est « la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique », comme la décrit le gouvernement. Celui-ci a présenté la dernière version de la SNBC il y a un mois. Comme l’ont montré Jean-Marc Jancovici et son think tank The Shift Project, cette stratégie s’appuie sur une hypothèse particulièrement contestable (et pourtant peu mise en avant, notamment dans la synthèse du document) : une croissance continue du PIB sur la période 2020-2050 !

Or, écrivent-ils, « une telle vision est largement remise en question par les limites énergétiques à la croissance et par les impacts du réchauffement sur l'activité économique ». En particulier « un monde en croissance est un monde d’abondance de moyens, y compris de moyens de décarboner » ; partir de cette hypothèse revient donc à éviter de poser la question du « comment faire » si nous ne disposons pas de cette abondance.

Ils notent que « la SNBC revient à faire le pari d’un découplage entre économie et émissions de CO2 ». Or le découplage n’a jamais été observé à l’échelle mondiale, et semble improbable à l’avenir, comme montré dans le numéro n°1 de Nourritures terrestres.

Enfin, « l’analyse des modalités pratiques » pour atteindre les objectifs de sobriété est « absente, ou à tout le moins lacunaire », estiment-ils. « Ce défaut majeur conduit à douter de la réussite de la mise en œuvre de la SNBC, dès la période 2020-2028 » conclut le Shift Project (qui a présenté début mai la V1 de son propre plan de transformation de l’économie française adapté aux enjeux climatiques).

Cette analyse rejoint celle d’Aurélien Bigo, doctorant sur la décarbonation des transports en France, qui souligne « la faible ambition de la SNBC sur les leviers qui impliquent davantage de changements sociétaux et de sobriété », ce qui « l’oblige à être très ambitieuse (voire irréaliste) sur les leviers technologiques ».

On en revient donc à la conclusion du numéro intitulé « Non, la technologie ne nous sauvera pas… » : la politique climatique actuelle s’appuie fortement sur le pari de solutions technologiques, plus que sur des efforts de sobriété (forcément plus récessifs). Ce déséquilibre n’est pas tenable. Plus le déni perdurera, plus nos marges de manœuvre seront limitées pour (ré)agir…et nous adapter.

________

C’était le 16e numéro de Nourritures terrestres, la newsletter sur l’écologie qui donne matière à penser : n’hésitez pas à le partager s’il vous a intéressé ou à vous inscrire sur ce lien. Retrouvez également ici l’ensemble des numéros précédents. A très vite !